シネマの宝石学

―洗練された大人のおとぎ話19

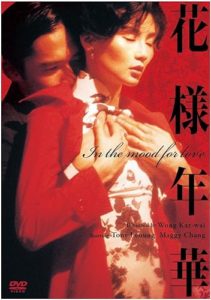

IN THE MOOD FOR LOVE Trailer 2000 Wong Kar Wai(動画)

花のように揺れる60年代の真珠

大人の時間

大人の男女の微妙な距離感。芳醇なお酒に酔いしれるような、ほんの少し二日酔いしそうな映画である。真冬の宵、しっとりとした気分になりたいときに見たくなる。

「花様年華」とは、「花のような時間」という意味で、1940年代の中国で流行した曲なのだ。そこから転じて、満開の女性の美しさをさしている。今が盛りと咲き誇る、世の中のしくみも喜びも厳しさもすべて知りつくした、知的で美しい女の情熱的な日々。そんな時間は、人生のなかで、ほんの一時なのかもしれない。

監督は、香港を飛び出し、今や世界的な監督となったウォン・カーウァイ。1年ほど前、この連載に書かせていただいた「2046」の前段ともいえるお話。そして、半年ほど前に取り上げた「欲望の翼」の続編ともいえるお話。つまり「欲望の翼」、「花様年華」、「2046」の順に時間を経ていく。

すべてがぴったり重なるわけではなく、はっきりとしたストーリーのつながりはないけれど、物語のあちこちに、他の映画の片鱗がちりばめられている。それぞれの映画を独立してみても楽しいのだけど、すべてを見ると、カーウァイの仕掛けた感覚的な世界に捉えられ、そのきらびやかなマジックにからめとられ、どうあがいても、ぬけられなくなってしまう。心地よすぎて。ずっとひたっていたくなる。

三作に共通して登場するのが、マギー・チャン扮するスーリー・チャンという名の女性である。「欲望の翼」で、奔放な踊り子ミミに男を奪われ、泣いていたサッカー場の売り子マギー・チャンが、この映画では、花のような人妻となり、誘惑的に真珠のイヤリングをちらつかせている。そして後の作品「2046」においては、天使のように美しいファム・ファタールへと変貌を遂げるのだ。

化粧っけがまるでなく、ただのおとなしい女としかみえなかった「欲望の翼」のスーリー・チャンが、こんなみごとな女になる片鱗は感じられただろうか。いや、どこかにそれがあったからこそ、女に対して百戦練磨のプレイボーイ、ヨディ(レスリー・チャン)が目をつけたのだろう。

年齢を重ねれば重ねるほど、美しくなる女。「欲望の翼」における、生活感のある女から「2046」における、夢幻の美しさをたたえた妖艶な女へ。女性にとって、これほどあこがれの存在はない。男も女もあこがれる。東洋生まれの美の女神、それが、マギー演じるスーリー・チャンなのである。

もうひとりの主人公は、トニー・レオン扮するチャウ・モウワン。この映画では、実直で真面目な普通の新聞記者だ。彼は、この映画で小説を書き始める。続編である「2046」では、売れっ子作家となっていて、奔放な大人のちょい悪紳士へと、こちらもみごとに変身する。そのクールさは、スーリー・チャンへの思慕が関係しているのだが、「欲望の翼」では、物語の最後に意味もなく、ちらっと顔をだすだけ。それも謎めいて、しゃれていた。

「花様年華」は、チャウ・モウワンとスーリー・チャン。ふたりの恋物語である。しかし、この映画では、苗字のほうのチャウとチャンでしか呼ばれない。その抑制が心地いい。「花様年華」は、全編、抑制でつらぬかれている。無軌道とは無縁の市井の人々、常識的な普通の世界。無法地帯の香港とは違う、良識のある香港がここにある。

場面はほとんど、家と職場と男の借りたアパートと路地のみ。まっとうな暮らしの二組の夫婦。そして、世間の目を気にするヒロイン。殺し屋や同性愛のカップルなどを取り上げてきたカーウァイには、とても珍しいシチュエーションだ。しかし、そんな平和な場所にも、息苦しいほどの切ない物語は潜んでいるのだ。

1962年、香港。チャン夫妻がスエン家の一室に引っ越してきた日、隣のクーさんの家の一室に、新聞記者をしているチャウが妻と引っ越してきた。その部屋は壁一枚を境にして、隣同士。

どちらの夫婦もともにいそがしく、すれ違いが多かった。旅行代理店の秘書をしているチャンは、やがて、夫が隣の部屋の妻と浮気しているのに気づく。隣室の夫と、その対策を話し合ううちに、自分たちのほうが、本気の恋へと、突入してしまった。

時代背景が1960年代の香港に設定されてるので、すべてにおいて古めかしく妖しい。翻る赤いカーテンや中国っぽいスリッパ、扇風機や、麻雀するテーブルの赤。屋台で買った麺を入れるポットなど小道具の使い方がうまい。

隣国の日本は、東京オリンピックの前後で、高度成長期の真っ只中だった。その好景気の波を受けてか、チャンの夫は、日系の商社に勤めている。東京みやげに炊飯器を買ってきたら、人々は大騒ぎだ。ホテルに勤めるチャウの妻も日本へ出かけたりしている。行動的な浮気カップル。この当時、日本に行くことはとてもエキサイティングな体験だったのだろう。そんな浮き立つ気分の中、積極的な二人は、気軽に恋に落ちたのだろうか。

しかし、物語の主人公となるのは、配偶者に置いてきぼりにされた浮気カップルの残りのほうだ。こちらのほうは、愛をつらぬかない。思いだけの関係なのだ。だからこそ、ひときわ濃密に想いが絡まる。

結婚している女と男が、まるで、中学生のように、どぎまぎし、すれ違う。その様子がなんとも、初々しく、新鮮だ。不倫とは、人道をはずれた汚い関係という見方が、いかにステレオタイプかということを、ウォン・カーウァイが教えてくれる。スーリー・チャンは、どんなに彼にほれ込んでも、一線を越えようとしない。何もかも知っている大人なのに。いえだからこそ、ちょっとした手のふれあい、まなざしの交換にどきどきするのだ。

恋の過程は、息苦しくなる程せつない。彼らが毎夜すれ違う狭い階段、薄暗いオレンジ色の街灯。タクシーの中で伸ばされる男の手とかわす女の手。小説を書くために、男が泊まっているホテルの赤いカーテン。女がそこへ駆けつけた時に着ていた赤いコート。

何も起こらないのに、こんなにどきどきする。風邪を引いて寝ているチャウが「黒胡麻汁粉」をほしがっていると聞けば、チャンは、ご近所の皆さんにという名目にして、彼のために作ってあげる。大家の目がうるさいので、雨が降るのに、家に帰れず、雨宿りするふたりは、親の目を盗んで会いたい中学生のカップルのように初々しい。

ちょっとじれったく思うほど、女は人目を気にしている。いつもアップした髪にチャイナドレスをきているように、ちょっと古風な女なのかもしれない。そういえば、後姿しかでてこないけれど、チャウの妻は、ダウンスタイルの髪に、モダンなワンピースを着て、まるで「奥様は魔女」のサマンサのようだ。

しかし、ミセス・チャンのチャイナドレスの、なんとも官能的なことだろう。チャンは、働く女性の代表のようで、いかにも知的なエレガントさをみせてくれる。彼女の装いは、オフィスでも、チャイナドレスだ。服の柄は、まぎれもなく60年代で、大胆かつ鮮やかだ。ハイネックにくびれたウエスト、ジャストサイズのチャイナドレスに、10センチほどあるかと思われるハイヒールがかっこいい。

カメラは、彼女の胸や足、うなじを誘惑的に映し出す。アップした髪にイヤリング。赤いコートのすそ翻し、チャウの借りたアパートに向かうスーリー・チャンはとりわけ美しかった。迷って途中で止まりながら、階段をいくつか下りる。薄暗い廊下に赤いカーテンが風にゆれていた。

その部屋を出るとき、「帰ったら電話を三回鳴らして切っていい」と男がいった。「来ないかと思った」と付け加える。「一線は越えたくないの」と女。思いの波は寄せたり、ひいたり、そして恋が深まっていく。男が閉めた扉のプレートには「2046」と書いてあった。この部屋がふたりの愛の日々だった。

そして別れがやってくる

「シンガポール行きの切符を手配してくれないか」雨の舗道で、チャウは別れを告げた。「君の夫が帰ってくるかと思うと、無性に腹が立つ」 「本気になるなんて」うつむくチャン。 「僕だって意外だ」

裸電球に雨が降りかかる。チャンの耳で、グリーンの透明な石のイヤリングが光る。チャンは、チャウの腕のなかで、初めて号泣した。それまで我慢していた思いが一気に堰を切った。帰りのタクシーの中で、二人は、初めて指をからめた。しかしその指にはふたりとも、結婚指輪がある。「帰りたくないわ」とつぶやき、男の肩によりかかる女。ふたりとも能役者のように無表情だ。特にチャウの顔は、まるで近松物に登場する心中前の男のように、思いつめた表情だ。この日もふたりは何もなかったのだろうか。

場面はチャンの家に移る。ラジオが、リクエストの曲を流している。上海の大歌手チャウ・シュエンの歌う「花様的年華」を。「ハッピー・バースデイトゥユー」から始まるこの歌は、出張中のチャンの夫から妻への誕生祝いのリクエストだったのだ。

♪花のように魅惑的な年月、月のように輝く想い、氷のように清らかな心境・・・愛し合い、幸せな家庭、でも急に闇に迷いこみ、苦しみがはじまる・・・(意訳)

椅子に座りうなだれるチャン。その向こうで、ポットのお湯がわいている。壁一枚向こうには、やはり放心状態のチャウ。その映像にかぶさるように、ナット・キングコールのあまい歌声が響いた。 ♪キサス。キサス。キサス・・

電話が鳴る。タイプライターの音、時計が映る。この辺の畳み込み方がみごとだ。画面は、ミセス・チャンのオフィスに移っていた。電話の向こうでチャウの声がする。「僕だ。切符がもう一枚取れたら、僕と来ないか」

チャンは、思い出の「2046」号室を訪れる。赤いベッドのある部屋で、黄緑に白いチェックが入ったあざやかなドレスに、マベ真珠のイヤリングを輝かせたチャンの瞳から、じわっと涙がにじんだ。「私よ。 もう一枚、切符が取れたらつれてって」そう電話するつもりだった。しかしその勇気はなかった。

1963年 シンガポール

チャウは、妻と別れたらしく、新聞社のシンガポール支局で働いていた。そのチャウに、電話がかかる。何も言わない電話。その向こうにチャンがいることを彼ははっきりわかっていた。家に帰ると、人の訪れた気配があった。なくなった。何が。赤い口紅のついた吸殻を手に取った。

これは、チャウの夢だろうか。スーリー・チャンは、なぜかシンガポールのチャウの部屋にいた。指にはトパーズなのか、赤みがかった透明のカボションの指輪。彼の煙草入れからタバコを抜き取って吸ってみる。椅子に横たわり、すっかりリラックスしている。(このエピソードはカーウァイの初期の傑作「恋する惑星」を彷彿とさせる。このときも若きトニー・レオンの部屋に若い女が入り込んでいた)。

いつもきちんとしている女がこんなにリラックスしているのをみたことがない。チャンの会社に電話する。何も言わない。そして、黒いハイヒールを履いた足が、彼のスリッパを取り上げようとする・・・ところで画面は消えた。

1966年 香港

「おばさんわたしよ。」引っ越していたらしいチャンが、再び、スエンさんの家を借りに来た。チャイナドレスではなく、普通のワンピースを着て、髪もダウンスタイルにし、時代の変わったのを感じさせる。時は、香港暴動の頃で、スエンさんが娘を頼り、渡米すると話す。しばらくして、シンガポールから帰ったチャウが隣の家を訪ねた。

隣には親子が住んでいる、と聞き、チャウは庭で遊んでいる小さい男の子を目にする。その母は、スーリー・チャンだった。しかし、チャウはそれに気づかない。恋人たちは、出会うこともなく、そのまま永遠にすれ違った。チャウとの件があって、4年しかたっていないが、子どもはもう3歳くらいに見える。誰の子なのだろうか。そして夫はどうしたのだろう。謎は謎のまま放置するのが、カーウァイの映画なのだ。

切ない真珠たち

抑制的な愛に生きる60年代のヒロインは、真珠のつややかさを愛していた。ダイアモンドのようにキラキラ激しく輝くのではなく、涙のしずくに似て、濡れるように光る真珠は、この映画の大人の愛を表現していて美しかった。女らしさという記号そのままのチャイナドレスに、真珠のつやのある輝きはなんとよく似合うのだろう。

チャンとチャウが、初めて、ふたりで会ったとき、スーリー・チャンの耳には、真珠のイヤリングが光っていた。小粒のパールをいくつかためた花のようなイヤリングだった。

チャウの家にいたとき、大家たちがマージャンを始めて、部屋から出られなくなり、チャウの部屋のベッドに横になっていたときは、幾何学的な波模様の赤いチャイナドレスに、ドロップタイプの真珠のイヤリングをつけていた。秘密の部屋2046号室に初めて訪れた日、赤いコートのチャンの耳にも、同じイヤリングが輝いていたのである。

そして、チャウとの別れが迫り、ひとり「2046」号室を訪れたとき。チャンの涙と同じ色をした、マベ真珠のイヤリングがきらめいていた。

それにしたってじれったい映画だと思う。思うけれども、そのじれったさとせつなさがこの映画を美しくしている大きな要素じゃないかとも思う。なぜか哀しくなるのだけど、一体どこで泣いたらいいのかわからない。もどかしいような切なさ。解決することはないので、いつまでも心に引っかかる。

現実の哀しさも、たいていはそんな風なのかもしれない。思い出すと、切ないけれど、でも、泣き崩れるほどではない。そんな昇華できない思いを抱えながら、毎日を過ごすのが、生きるということなのだろうか。

岩田裕子