シネマの宝石学

―洗練された大人のおとぎ話15

運命の変わる宝飾店

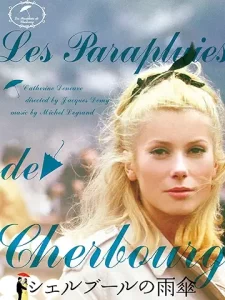

冬は・・・贅沢な季節。星が輝き、イルミネーションがきらめき、季節まるごと、宝石になってしまったかの美しく冷たい時間。冬の宝石の美しさがきわだつ映画といえば、1964年、まだ20歳のカトリーヌ・ドヌーブが主演した傑作ミュージカル「シェルブールの雨傘」である。

ミュージカルといっても、変わっている。せりふが全篇、歌なのだ。恋人たちの甘い会話だけでなく、雇い主が残業してくれないかと頼んだり、郵便が配達されたり、ガソリンは、満タンでいいかなどという、日常的な会話もすべてが歌。踊ったり、歌い上げたりというドラマティックなシーンはなく(恋人たちがダンスホールでデートするシーンはあるが)音を消して、字幕だけみていたら、ごく普通のストレートプレイとなんらかわりはない。

もうひとつの特徴は色彩の美しさ。ストーリーはリアルだし、町並みも現実そのものなのに、風景も、登場人物たちの服も、塗り絵のようにビビッドな色をしている。雨傘店はピンクの壁でそこに傘がディスプレーされている。そのオーナーであるマダムはピンクのスーツに水色のストールをまとい、娘は赤い服に赤いリボン。ある家では緑の壁のまえに、おばあさんが、ラベンダー色のカーディガンをはおり、ダンスホールは燃えるような赤一色で、ヒロインは甘いオレンジのドレスで踊る、というふうに。すごい色彩なのに、計算されつくしてとてもきれい。

シンプルなストーリー、みもふたもないほど現実的な会話。斬新な色彩とロマンティックな音楽。それらが折り重なり、交錯し、初恋の激しさと人生の苦さを、見るものの胸につきつける。カンヌ映画祭でグランプリを博したのも納得である。ミシェル・ルグランの音楽も甘さや悩ましさをロマンティックに表現する一方、モダン・ジャズをドライに響かせるなど、かっこいいことこのうえない。フランス映画全盛の60年代につくられた、只者ではないミュージカルである。

別れ

1957年11月から1963年のクリスマスまでの6年間の出来事。舞台は、フランスの北の果て、英仏海峡にのぞむ港町シェルブール。美少女と若い工員が燃えるような恋をしていた。物語は、雨の音からはじまる。雨のシェルブール。真上からみた街並みを、赤い傘、自転車、オレンジの乳母車。傘のない人、レインコートを引っ掛けている人が通り過ぎる。センスのいいオープニングだ。

ヒロインのジュヌビエーブは16歳。20歳の自動車修理工ギイと心から愛し合っている。二人は将来を誓いあう。「女の子が生まれたら名前はフランソワーズにするわ」「ガソリンスタンドを買おう。真っ白い事務所のある」あまりにも幸せなふたり。しかしギイに、召集令状がきた。アルジェリアとの戦争に出征しなければならないのだ。行かないでと嘆くジュヌビエーブ。若い娘にとって、2年という月日は永遠とも思えるほど長い。「あなたなしでは生きていけないわ」「きっと私を忘れてしまうわ」「あなたを隠まって、守ってあげる。私を離さないで」

ギイは二人の関係をまったく心配していない。「いつも君のことを思っている、きっと待っていてくれるね」「僕は死ぬまで君を愛しているよ」 兵役への緊張でいっぱいなギイと、ひたすら不安なジュヌビエーブ。自分が待ち続けられないのを予感しているのだろうか。

そして別れの日。駅の待合室でも、プラットホームでも、二人は一瞬さえ離れていることができない。「ここにいて頂戴、まだ時間があるわ」「そんなに僕を見つめないでくれ。きっと待っていてくれるね」。汽車が止まっている。飛び乗るギイ。モナムール、と、ジュテームしかいえないふたりが哀切だ。愛しているわ。僕の恋人。

やがて汽車は動き出す。娘はたたずんで動くことがない。見つめているギイの目に、恋人は徐々に小さくなっていき、やがて見えなくなる。しかし駅はいつもと同じ風景。ミシェル・ルグランの音楽は、ひたむきで純粋なジュヌビエーブの恋心そのままに悲しい。

母

「恋で死ぬのは映画の中だけよ」傘のブティックを経営しているジュヌビエーブの母は、まったく同情しない。時間がたてば忘れるわ。もともと、将来性のなさそうなギイとの結婚には反対なのだ。自分にも同じことがあったとジュヌビエーブの母はいうけれど、それほど思い入れのある恋をしていたのだろうか。いえ、片親での子育て、仕事、金銭の苦労で忘れてしまったのかもしれない。

しかし、ジュヌビエーブはひたすらギイからの、手紙を待ち続ける。「彼はあなたをもう忘れたわよ」母に言われて、気を失ってしまう。

親子に重大な問題が起きた。多大な税金を払わなければならないのだ。ブルジョアの雰囲気を漂わせ、身奇麗にしている母子だけど、経済は火の車。娘は宝石を売ったら、というが、母は宝石を売ったら、丸裸になってしまう気がするとこたえる。まだまだ美しい母にとって、宝石は自分のアイデンティティだった。だが、ほかに方法はない。

母はなけなしの宝石を売ろうと決意する。しかし改めて宝石箱をみてみても、たいした物はない。いつも身につけている真珠のネックレスしかなさそうだ。これは絶対売れないと母はいうけれど、そうしなければ生きていけないのだ。母子は近くの宝飾店にでかけることにする。そこで恋が始まる。恋したのは、ジュヌビエーブではなく、宝飾店に宝石を卸しに来た宝石商カサール氏だ。

宝石

上品なすみれ色のデュブール宝飾店には、ヨーロッパを飛び回る宝石商カサール氏が、まるで、アラビアンナイトの王様さながら、色とりどりの宝石をざくざく持ち込んでいた。大輪の花のようなダイアモンドの指輪。ほかに、サファイア。ルビー。エメラルド・・・・ どれも大粒で、目の覚めるほど美しい。「まるで、アリババの洞窟ですね」。デュブール氏のことばに、「眠れる森の美女の宝石一式ありますよ」。

カサール氏のことばがまだ響いているうちに、純白のコートを着たジュヌビエーブが黄色いコートの母と現われた。まるで、おとぎ話の王女そのまま。売ろうとする真珠のネックレスは、それほどの質ではなかったようだ。前金をいただけませんか。と訴えたが、デュブール氏に断られ、母が悲嘆にくれたとき、「そのネックレス、私が今、買いましょう」ローラン・カサールが申し出た。ジュヌビエーブの運命が変化した瞬間。

結婚

出征前のただ一度の夜に、ジュヌビエーブは妊娠していた。この先、どうすればいいのか、母子は途方にくれる。ギイから手紙が来た。「今日、偵察隊が3人殺された。ここでは太陽と死がいつもいっしょなのだ」。子供ができたことも伝えてあった。男の子ならフランソワがいい、と。ギイは戻ってきたら結婚するつもりだった。しかしジュヌビエーブはもう待てないような気がしている。あの人がいないということがどうしてこんなに重荷なのかしら。彼のためには死んでもいいと思っていたのに。どうして死んでしまわなかったのかしら。

ローラン・カサールにプロポーズされた。世間的には玉の輿。カサール氏の前にいるジュヌビエーブは、深い悲しみをたたえ、ミステリアスな魅力をたたえている。ギイと一緒にいたときのはつらつとした少女の面影はもうない。悲しみを知った女のこの世とは思えない美しさ。マリアのようだ、とカサールは言った。

迷うジュヌビエーブに母はいう。「お金持ちの紳士がお前に夢中なのに。しっかり地に着いた誠実なひとよ。女たらしの道楽者じゃないの」母親の説得というのはものすごい威力がある。ギイはいないし、いつ帰ってくるかもわからない。しかも子供はもう生まれる。経済的な安心もほしい。

花の季節。旅先のカサールから、ダイアモンドの婚約指輪がおくられてきた。生まれる子は僕たちのこどもとして育てましょう。ジュヌビエーブは指輪を受け入れた。結婚式。純白のウェンディングドレスを着た無表情な花嫁は、目のさめるほど美しかった。ドヌーブの冷たい魅力にドキッとさせられる。その後、母親もパリに移り、ジュヌビエーブの消息はわからなくなった。

ギイが戦争から帰ってきたのは、翌年だった。負傷して足をひきずっている。ジュヌビエーブの結婚を知り、仕事もやめてしまった。酒場でのくだらない喧嘩、娼婦との情事。地獄のような毎日。育ての親である伯母が死んだとき、ギイは正気に返った。近所の娘、堅実なタイプのマドレーヌにやさしく諭され、ギイはやっと絶望から救われた。やがて二人は結婚する。ギイは自分の夢を思い出した。

再会

クリスマスが近い。その夜は猛吹雪だった。雪の向こうの真っ白なガソリンスタンド。ギイとマドレーヌ、幸せな若夫婦が経営しているのだ。別人のように明るくなり、垢抜けたマドレーヌ。愛されている自信からだろう。インディアンの格好をしたかわいい息子は、フランソワという。

母子がでかけたあと、ガソリンスタンドに高級車が入ってきた。ギイは車を覗き込んで凍りついた。ジュヌビエーブだった。すっかり裕福な若奥様だ。横に小さな娘をのせている。6年ぶりだった。

とても寒いわ。ジュヌビエーブがいう。ギイは家に招いた。ここは暖かいわ。結婚以来、戻ったのは初めてよ。回り道をしてきたの。会えるとは思わなかったわ。素敵なツリーね。女房が息子のために飾り付けたんだ。そう。娘の名前はなんていうの? フランソワーズよ、あなたに似ているわ。あってみる? ギイは首をふった。もう行ったほうがいいよ。女のほうはまだ気持ちが残っていた。振られた男のほうには思いはほとんど、ない。最後のシーンは何度見ても、涙がこぼれそうになる。

この雪の冷たさ、うつくしさ。すっかりお金持ちの若奥様になったジュヌビエーブは、母がもっていた質の悪い宝石とはちがい、本当に上質な真珠のイヤリングを身につけ、ダイアモンドの指輪をきらめかせている。幸せを絵に描いたような美しい人妻。ベンツには、かわいい子供がいるというのに、心が寒いのはなぜだろう。

本当だったら、彼女と住むはずの白い事務所に招かれたジュヌビエーブが「ここは暖かいわ」というとき、彼女の心が、ギイのそれほどには暖かくないのを感じてしまう。この映画はこの話を不幸だと描いているわけではない。恋人たちが別れ、どちらも幸せな家庭を築いた。人生には、こういうこともあるといっているだけだ。だからこそ、よけいにむなしい。

あなたなしでは生きていけない、と嘆いたジュヌビエーブも死ぬことはできなかった。生きるために、カサールの親切な愛が必要だった。ギイにしてもそうで、最悪の自堕落な生活から立ち直るのには。マドレーヌの静かで、確実な愛がどうしても必要だった。愛の形見として残ったのは、子供たちの名前。フランソワとフランソワーズ。もう二度とあうこともないのかもしれない。

まるで神話のようにシンプルなストーリーだが、それだけに細部にわたって、よく作られている。ギイにあいたくて、ついシェルブールに回り道してしまったジュヌビエーブ。しかしギイは冷たく突き放した。外に出ようとしながら、ジュヌビエーブは最後に振り向いた。「元気?」「元気だよ」表情もかえなかった。彼の中にまだ愛があったとしても、それがなんだろう。雪にまみれて、車が静かに発進した。しかしギイは車の行方はみていない。そのとき、マドレーヌと息子が帰ってきたからだ。ギイは妻を抱きしめ、子供と遊ぶ。楽しそうに。人生はこんなふうにやさしく、こんなふうに残酷にできている。

岩田裕子

著者からひとこと

この映画は、大人になってから見たほうが確実に面白いです。初めてみたのは、高校一年、15歳のときでした。混雑した名画座で立ち見だったせいか、ぜんぜん面白いとは思わなかったのです。最近、見直してみて、こんなに深い話だったのかとびっくり。カサール氏を今見ると、誠実な好青年で、仕事も成功しており、母が彼との結婚を勧める気持ちは当然だと思えます。しかし、少女だったわたしには、退屈そうなおじさんにしかみえませんでした。ジュヌビエーブの目にもそんな風に思えたのかもしれません。今とはちがうものの見方をおもいだすことができる。映画を子供のときに見ておいてよかったと思うのはこんなときなのです。