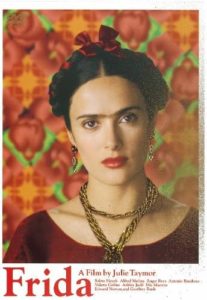

シネマの宝石学

―洗練された大人のおとぎ話28

魂の宝石

メキシコに画家がいた。苦痛と歓喜に満ちた人生。その国の空気と同じくらい、熱く、濃密に生きた。すべては、キャンバスに描きこまれた。その愛も、肉体的激痛も、涙も官能も。彼女の作品は、誰もが一度みたら、忘れることができない。画家の名は、フリーダ・カーロ。民族衣装を身にまとい、メキシコをその胎内に濃密にかかえこんでいる。熱い魂で、世界中を魔法にかけた。ニューヨークもパリも彼女にひれ伏した。

しかし、フリーダは退屈だ。彼女が興味をもつのは、愛する夫、ディエゴだけ。誰かの歌にもあったけれど、他の男に抱かれていても、愛するのはディエゴだけ。2002年に封切られた映画「フリーダ」は、ただの評伝映画ではない。映画自体がフリーダの作品のように、エキサイティングで、自由で、華やかな痛みに満ちている。

青い家

フリーダ・カーロが生まれたのは、1907年。ユダヤ系ドイツ人の父とメキシコ人の母の間にできた、4人姉妹の3番目だった。幼少のころから個性的な娘だった。ディエゴと初めて会ったのは、15歳、高校生のとき。ディエゴ・リベラは、当時すでに、メキシコの国民的大画家で、大スターでもあった。フリーダより20歳も年上だった。背が高く、でっぷりと太っていて、太鼓腹。体重140キロの巨漢だった。お世辞にも、かっこいいとはいえない。目はぎょろっと大きく、頬の肉はたれ下がり、普通にいえば、ぶ男の部類(リアルの写真を見てそう思う)にはいるだろう。

そのディエゴに、フリーダがひとめぼれする。当時の彼女の恋人は、10代の女の子が好きそうな、ジャニーズ系のいけめんだ。正反対ともいえるディエゴだが、彼には女性をひきつける何かがあった。2度目の出会いは、絵画がきっかけだ。18歳で大事故に見舞われ、自由に動ける体をなくしたフリーダは、身体を覆うギブスに絵を描いたのをきっかけに、絵を描くことにのめりこむ。

なんとか歩けるようになると、何枚かの絵を持ち、ディエゴに会いに行く。ディエゴは、言った。「いい絵だ、才能がある」。ふたりはやがて、付き合い始め、フリーダ22歳のときに結婚した。その外見と、年齢の違いから、人々は、象と鳩の結婚と揶揄した。フリーダ自身は、愛をこめて、がまがえるさん、ビヤ樽さん、と呼ぶのだった。

ディエゴの魅力に骨抜きになるのは、フリーダだけではない。画家としての名声、明るくエネルギッシュな態度、そして魔性の魅力が彼にはあり、女たちは、すぐにディエゴの虜になった。彼のヌードモデルになった女性とは、例外なく、関係ができてしまう。女の肉はうまいんだ。と、ディエゴは言った。天性の浮気者というより、情事こそ、彼の創作の原点だったのだろう。いくらフリーダを傷つけようが、彼にとっては、興味を持った女性を、我慢することなくすぐ愛することは、生きることと同じだった。

ディエゴの数々の女たちと、フリーダの違った点は、絵画にあったのだと思う。ふたりは画家として、尊敬しあい、理解しあっていた。夫婦が暮らすのは、通称、青い家。一面の青い壁、赤い窓枠。サボテンの生い茂る絵画的な庭。そこには、カラフルな孔雀やインコ、猿やメキシコ特有の犬など、さまざまな動物たちが、行き来している。呪術的な死神や髑髏(どくろ)の人形も飾られていた。

ディエゴの評価は、海を超え、1930年、アメリカ各地で壁画の製作を依頼される。このときフリーダは、妻として同行した。この頃は、夫婦として、幸せの絶頂だった。このあたりのコラージュを多用したシーンはすばらしい。

運命のバス事故

フリーダは、ディエゴにこういったことがある。私の人生には、二つの大事故があった。一つは、18歳のときのバス事故。もうひとつは、あなたにあったこと。1925年9月、その事故は、彼女の運命を決定付けた。フリーダが、乗り込んだバスに、トロリーが激突したのだ。バスは、大破。オペラ座の天井に塗られるはずだった金箔が舞い散り、農民の連れていた鶏たちがかごから飛び出した。それは凄惨なバス事故だった。数多くの死者がでる。

そしてフリーダの下腹部や膣には、バスの手すりだった鉄棒が突き刺さってしまう。脊椎、鎖骨、肋骨、右足は何カ所も骨折、足首は脱臼したうえに砕けていた。フリーダ・カーロは、その若さの絶頂に、鉄製のコルセットを身にまとい、ベッドに縛り付けられることとなる。一生の間に、大手術が30数回、繰り返された。「手術は事故よりもつらい体験だった」とフリーダは、語っている。彼女は、30数回、大事故にあったようなものだ。医術をつくし、ようやく歩けるようになったけれど、事故の痛みは、生涯彼女を痛め続け、年を経ることに苦痛は増していった。彼女が47歳という若さで命を閉じたのも、結局はこの事故のせいだった。

フリーダの絵

最悪の出来事。フリーダの美しい妹―ヨーロッパ的な憂いに満ちた女らしいタイプの、クリスティナは、離婚して姉の世話になっていた―とディエゴが浮気していたのだ。他人ならともかく。ショックのあまり、フリーダは家を飛び出し、別居することになる。

肉体的な痛みと、精神的な苦しみ。フリーダはこのふたつに責めさいなまれ、一心不乱に「自分自身」を描いた。血を流した自分。ふたりに分裂した自分。雄鹿の体を持つ自分。二段ベッドにハダカで横たわり、上の段に、死神を乗せたフリーダ。生涯に、約二百点の作品を描いたが、そのほとんどが自画像だ。自分を見つめ続けた彼女の絵画は、誰にも真似できない。ピカソさえ、自分にはあのような自画像は書けないといっている。難解すぎてわからないと友人にいわれたフリーダの作品は、なにも意味がわからなくとも、まっすぐ、見る人の魂に訴えかけてくる。私も「フリーダとその時代の女流画家たち」という展覧会で彼女の絵をみたが、正直、他の画家の作品はかすんでしまった。フリーダの絵はレベルがまったくちがっていた。

とうとうディエゴでなく、彼女自身の絵が評価されて、ニューヨークやパリで展覧会が開かれることになった。インパクトのある作品と、メキシコの民族衣装に身をつつんだフリーダは、たちまち時代の寵児となる。しかしフリーダはいう。「パリの芸術論はとても退屈。それよりメキシコの市場で物売りしたほうがまし」。

数々の恋がフリーダを通り過ぎた。ファッションカメラマン。ディエゴから紹介された革命家トロツキー。映画には登場しないが、彫刻家のイサム・ノグチもそのひとり。同性愛にもふけり、パリの黒人ダンサーだけでなく、ディエゴの愛人までその対象となった。でも、フリーダはつぶやく。離れてはいても、いつも心の中に住んでいるディエゴへ。「あなたを自分の皮膚のように愛してる」帰国したフリーダを待っていたのは、ディエゴからの「離婚してくれ」ということばだった。フリーダは受け入れた。

民族衣装とジュエリー

フリーダを特徴づけるのは、テワナと呼ばれるメキシコの民族衣装だ。ディエゴとの結婚を境に、彼女はそれまでの西洋風な衣装を捨てる。結い上げた髪は、花やリボンで飾られ、服は、赤や黄など原色や黒など、大胆な配色の上着とロングスカート。太い眉が真ん中でつながり、燕のように見える。エキゾティックな風貌のフリーダに、テワナはとてもよく似合い、パリやニューヨークのセレブたちを熱狂させた。メキシコの民族衣装をつけるようになったのは、ディエゴの好みだったため。ロングスカートで不自由な足を隠せることも都合がよかった。

このファッションは、やがて、フリーダのアイデンティティとなる。ファッション誌「ヴォーグ」の表紙に取り上げられたり、オートクチュールの大御所として、シャネルと並ぶスキャパレリがフリーダをイメージしたドレスをデザインしたり、90年代にも、フランス人デザイナー、ジャン・ポール・ゴルティエがフリーダをテーマにコレクションを発表した。

メキシコの民族衣装には、ジュエリーが重要な役割を果たす。大粒の石を金で囲み、揺らす形のイヤリング。ロシアの革命家トロツキーと二人でピラミッドに上ったときは、赤と黒のドレス、赤いリボンを髪に編みこみ、耳には、光をためたように透明な、ファイアオパールのイヤリングを揺らしていた。大粒の石をビーズのように連ねたネックレスが二重、三重にまかれているときもある。石は研磨していなくて、荒削りのままだ。その素朴さが、大胆なドレスやヘアスタイルと実によく似合っていた。赤い服には、大きな赤い瑪瑙のビーズネックレスをつけていた。なかでも印象的なのは、深緑の服を着たときにつけていた、深緑の大粒のネックレスだ。とりわけ大粒で実に存在感がある。これは、ディエゴから贈られた、アンティークの翡翠なのだ。スペインに統治される前のものだという。メキシコを愛し、政治活動もしていたディエゴらしいセレクトだ。このネックレスは、一番のお気に入りで、あちこちでつけられている。トロツキー夫妻と別れるときこの翡翠のネックレスとともに、スモーキーグリーンのイヤリングをつけていた。これもディエゴから贈られたアンティークの翡翠だった。

ひとつ下の妹は、黒い小粒の石のロングネックレスや、パールのネックレスをつけたりする。フリーダのファッションは、同世代にはめずらしかったのだ。彼女のジュエリーは、不透明な、鉱物を思わせる石が多い。メキシコで産出する宝石が、ファイアオパール以外は鉱物に近い石がほとんどだからだろう。カットされている宝石も、大抵はカボションだ。

歓喜と苦しみと

時間が経過する。ディエゴは再び結婚を申し込みに来た。車椅子のフリーダは、ノーメイクで、すっかりやつれ果てていた。「背中は役立たず腎臓は病気、ののしる、子どもは生めない、その上無一文。こんな私でもいいの?」2度目の結婚。もう一度ハネムーンを楽しむフリーダは、あでやかに飾り立て、人は気分でこんなに若々しく変貌するのか、と驚かされる。前以上の幸せ。ソチミルコの水路に浮かぶ遊覧船で、マリアッチの生演奏を聞きながら、ディエゴと寝そべるフリーダのかわいらしいこと。丸いターコイズの先に、小粒の珊瑚がいくつかゆれるイヤリングが、彼女の喜びを感じさせる。緑に黒がまじった、ごつい石のネックレスをつけ、ディエゴをなでるその指先には、指輪を三つはめていた。2度目の結婚を境に、指輪は複数はめられるようになった。まるで今の幸せを祝福しているかのように。

そして、10年以上のときがたった。体調はますます悪くなり、苦痛は極限を迎えていた。「フリーダは消えたの、これは残骸よ」動けなくなった妻は夫に言うのだった。1953年、国内で初めて、フリーダの展覧会が開かれた。彼女はこの記念すべき日に、どうしても、出かけたい。しかし、主治医は安静を命ずる。会場では、ベッドから離れられないフリーダの代わりに、ディエゴが挨拶をしていた。夫としてでなく、画家として、フリーダの絵を評していた。「この絵は、辛らつでやさしく、鉄のように硬く、蝶の羽根のように繊細、笑顔の愛らしさ。残酷さもあわせもつ、人生の苦味がある。女性では彼女だけだろう。これほどの苦悩の詩を描けるのは」

ベッドの上で、フリーダは決意する。天蓋つきのベッドのまま、会場に赴こうと。男たちに運ばれ、トラックに乗せられて。ベッドの上のフリーダは、赤い花柄のドレスを着て、これ以上ないほどに正装していた。彼女の横たわるシーツには、アモーレ(愛)と書かれていた。ベッドが会場に到着した。自作がこれでもか、と飾られた室内には、彼女を愛するディエゴや親友や、ファンたちでいっぱいだ。幸せの絶頂のフリーダ。指には、彼女の喜びそのまま、両手にこれでもか、と、七つの大きな指輪がはめられていた。丸いターコイズにファイアオパール、四角いアメシスト、透明な水色はアクアマリンか。他にファイアオパールやブルームーンストーン。小指には、ゴールデンパール。もうひとつはよくわからない。頸元には、何連にもなったゴールドのネックレス。赤いイヤリングは、ピラミッドに上ったとき、つけていたものだろうか。もちろん、一瞬しか写らないし、話にでてくるわけではないので、石の種類は正確にはわからない。メキシコ産といえば、ファイアオパールは有名だが、ターコイズ、アメシスト、ガーネット、クンツァイトなども産出する。マリアッチの演奏される中、テキーラを飲み干すフリーダ。お葬式には飲まないから、と主治医に言ってみた。

そして死がやってくる

大きなベッドに横たわるフリーダ。もう動けない。痛みは妹のうつ麻酔注射でなんとかまぎらわしている。1954年7月13日、フリーダは、ディエゴに結婚25周年の記念よ、と、枕の下から宝石箱を取り出した。銀婚式はまだ2週間先じゃないか、とディエゴは言ったが、17日先よ。とフリーダは訂正する。箱をあけると、アンティークの指輪だった。その大粒の石は、わたしには、ラピスラズリに見えた。死の床でも右手に指輪三つ、左手にも大きな指輪を三つはめていた。お洒落することもできなくなったフリーダの唯一の民族衣装なのだろうか。

その夜、死が訪れた。長い間、慣れ親しみ、作品にも描き入れた骸骨や死神たちと、とうとう同じ世界に住むことになる。フリ-ダは棺おけに横たわり、埋葬されるのを拒否した。若いころから、ベッドの上で、苦しみすぎたからと。「火葬にして」とフリーダは言っていた。希望通り、フリーダの体は炎に焼かれ、灰になった。彼女の死の翌年、ディエゴは再婚する。この巨体を抱えた赤ちゃんは、ひとりでいることができなかったのだろうか。花嫁は、自分の作品の取引管理人だった。そして、二年後、癌を患い、あっけなく命を終えた。

50年後に当たる2007年、メキシコでは、フリーダ生誕100周年回顧展が開催された。

岩田裕子