シネマの宝石学

―洗練された大人のおとぎ話01

BREAKFAST AT TIFFANY’S | Official Trailer | Paramount Movies(動画)

高校生になり、自分で映画を見に行けるようになったころ、初めに夢中になったのが、オードリー・ヘプバーンだった。グラマラスな美女や、頽廃(たいはい)的な悪女、整いすぎた女たちは、若い娘には別世界の生き物に見える。すっきりとのびたオードリーの肢体、清楚で洗練されているけれど、過剰な色気のまったくないオードリーは、まだ大人になり切れない少女たちにも、理解できる、わかりやすい女らしさを備えていた。

だからこそ、彼女は、リアルタイムで映画を見た50年代、60年代、それ以後、そして21世紀となった現代でさえ、少女たちのみずみずしいスターであり、おしゃれな生き方のテキストブックなのである。なかでも「ティファニーで朝食を」は、オードリーの都会的個性のきわだった一編といえる。

このヒロインは、オードリーの他の映画の主人公たちに比べ、ちょっといかがわしい存在でもある。大都会に住む、何をしているのか、わけのわからない女性たちのひとり。ホリー・ゴライトリーは、18歳から30歳までのいくつにも見えるが、実際は19歳という設定になっている(オードリーはこの時32歳だった)。

モデルにも女優にも見えるけれど、実際は男たちとデートすることでお金を得ている。女優になるチャンスもあったのに、自ら放棄してしまった。それよりも大金持ちをつかまえて、結婚することを望んでいる。この役を、オードリー以外が演じたら、なんだか品のない女になりそうだ。オードリーでなければなりたたないようなヒロインなのだ。

原作を読んでも、ほっそりと背が高く、少年のような健康的な雰囲気。石鹸とレモンの清潔さがある、と書いてある。作者のカポーティが、オードリーを念頭において書いたのか、と思うほどだ(カポーティは、オードリーよりもマリリン・モンローに演じてほしかったといったそうだが、これは彼一 流のジョー ク にち が いないと思う)。

そ し てま た オ ードリー自身にとっても、こ の 役 は 最高の出会いだったのではないか。他の作品のオードリーは、ひたすら純情でいい子で、明るく、かわいいけれど少し物足りない気がしないでもない。それに比べ、ホリーは、複雑な内面を持ち、謎めいている。悪い子の面もあるかと思うと、年老いた昔の夫にも牢獄にいるマフィアの親分にもひたすらやさしい。

クールで何があっても動じないのに、ときおり「いやな赤」と呼ぶ不安感におそわれ、バランスをくずしたりもする。自由きままを求めながらも、結婚にあこがれている。まるでカットの多い宝石のように、多面的にきらめき、すっかり大人になった私が今、見ても、つきせぬ魅力にひきこまれるのだ。

ところで、この映画で、ホリー・ゴライトリーにも負けないほど、大きな役割を果たしているのが「ティファニー宝石店」だ。ホリーは、例の「いやな赤」におそわれたとき、タクシーを走らせて、五番街のティファニーに飛びこむ。美しい宝石や、しつけの行き届いた店員の応対を眺めると、たちまち気分が落ち着くのだという。

ホリーが金持ちと結婚したいのも、いつもティファニーにいるような気分になり、不安感から逃れたいためで、いい暮らしをしたいため、というのとはちょっと違うのである。ホリーは生き方にスタイルがあるように、おしゃれにもそれを持っている。彼女のお気に入りの宝石は今のところ、真珠だ。まだ若い自分を、いちばんひきたててくれる宝石だと思っているようだ。

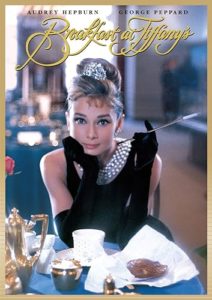

映画では、冒頭のシーンで、ティファニーのまえでオードリーがパンと紙コップ入りのコーヒーを口にするとき、黒のシンプルなドレスに、五連の真珠のネックレス、黒いサングラスで装っている。ティファニーのまえで立ち食いというのも普通ならどうかと思うが、一点のスキもなく装い、スッキリ背すじを伸ばしたオードリーがこれをすると、なんとカッコイイことか。

サングラスと宝石、という組み合わせの、斬新なこと。クラシックでゴージャスなだけの宝石の装いが、たちまちにして古くさくみえるようになった瞬間ではないだろうか。原作でも、ホリーは軽い涼しそうな黒いドレスに黒のサンダル、首には短い真珠のネックレスといういでたちで、物語に初登場している。

彼女には美学があった。ダイアモンドはまだつけないのだ。「40にもならないのにダイアなんか身につけるのってみっともないもんよ。しわだらけで、骨ばって、白髪頭だとダイアもひきたつのね。」 宝石は好きだから身につければいい、というものじゃない。似合う年齢があるのだ。ということを、私はこの映画を通して、はじめて教えられたのだ。

ところで、この映画の見どころである。ティファニーでのシーン。オードリーと、作家の卵であるジョージ・ペパードが、お菓子のおまけの指輪に名前を刻印してもらう場面であるが、その撮影はひと苦労だったようだ。撮影は、ティファニーの営業時間を避けて、夕方5時から早朝まで、2週間にわたって行なわれたという。その間、五番街の交通は遮断された。

ティファニー側は、店員役として、多くのエキストラが店内に入るのをいやがった。何しろ高額の商品ばかり並んでいるのだ。危険でないと、どうしていえるだろう。製作会社のパラマウント側が解決策を出した。本物の店員たちに、映画俳優組合の入会金を支払い、つまり彼ら自身を店員役のエキストラとして雇って、映画出演をしてもらうことにしたという。映画に出ているのは本物の店員たちというわけだが、オードリーとペパードの応対をする紳士だけは、ジョン・マクパイヴァーという、正真正銘の俳優なのである。

ちなみに原作で、作家である「私」がホリーにプレゼントするのは、ティファニー製の聖クリストファーのメダルということになっている。聖クリストファーは旅人の守り神で、名刺にトラヴェリング(旅行中)と印刷しているホリーへの、しゃれた心づかいと言えそうだ。

玄関の郵便受けに、香水と口紅を入れておき、出がけにシュッとひとふきし、メイクを整えるホリーの身軽な生き方は、私たちに物事の本質をおさえていれば、あとはどれだけでも自由に気ままに暮らしていい、というメッセージを伝えてくれる。

映画のホリーは、最後に作家のジョージ・ペパードと結ばれるが、その後、彼女は自分らしい人生を送れたのだろうか。

岩田裕子