シネマの宝石学

―洗練された大人のおとぎ話22

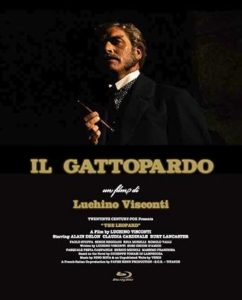

The Leopard (1963) ORIGINAL TRAILER [HD](動画)

時代を変える野性の輝き

貴族だから描ける本物の豪奢

ヨーロッパの貴族社会を、当の貴族が小説に書き、同じ貴族が映画化した作品が「山猫」である。普通の日本人には、想像しようにも及ばない、荘厳な特殊世界を、3時間にわたり、まるで自分がその一員にでもなったかのように、体感できるのだ。この映画を見ていると、屋敷の窓に吹きわたる風の爽やかさ、夜の団欒をおびやかす雷鳴の轟きが、驚くほどリアルに感じられる。そして、華麗な舞踏会の混雑ぶりに、満員電車を思い出したり、貴族たちの日々の思いに、自分を重ね合わせることもできる。王侯貴族を描いた作品はいくつもあるけれど、これほど画面と一体感を持てる映画、スクリーンのなかに、自分が溶け込んでしまう映画は、他には思いつかない。

観客からみて、どんなに、絢爛豪華な日常にみえようと、監督ヴィスコンティにとっては、普通の生活の一コマだからかもしれない。私たちが、友人を招いて食事をつくり、仕事関係のパーティーにでるのと同じような感覚で、この映画の貴族たちは、晩餐会をひらき、ポンテレオーネ公爵家の大舞踏会に出席するのだ。

原作者は、シチリアの大貴族ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーサ。映画化したのは、ミラノ貴族の末裔ルキノ・ヴィスコンティ。滅び行く貴族社会、その最後の輝きと、台頭しはじめた新興勢力のたくましさを対比して描いていたこの作品は、1963年、カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞している。部屋数を数え切れないほど、広壮な大邸宅、そこで、若者たちは迷子になってしまう。贅沢で豊饒な時間の流れる大舞踏会。躍る男女のあちこちに、きらきらとダイアモンドが輝いている。そんな雲の上の暮らしの中にも、あきらめや退屈、幸せや欲望、計算の愛もあれば、純粋な思慕もあった。

現状を保つには、変わるしかない

映画の主人公は、シチリアの名門貴族ドン・ファブリツィオ・ディ・サリーナである。堂々たる体躯、青い目、金髪のサリーナ公爵(バート・ランカスター)は、季節によって、いくつかある屋敷を住み替え、狩りを楽しみ、日曜には、家付きの神父のミサを受け、夕食前には召使に用意させた正装に着替えて、燭台のろうそくに照らされた大広間の食卓へ向かう。天体に興味があり、望遠鏡をたくさん持っているなど、ちょっとした趣味の違いはあるとしても、彼の生活は、シチリアを数十代に渡って統治してきたサリーナ公爵家、山猫を紋章とするこの一族の、歴代の当主たちとほぼ変わることがない。ただひとつの点をのぞいて。

そのひとつの違いとは・・・彼が、今、自分の世界の崩壊をまのあたりにしていること。時代は、1860年5月、国家統一戦争に揺れるイタリア。英雄ガリバルディと、彼の率いる赤シャツ隊は、祖国の統一と腐敗した貴族支配からの解放をかかげ、とうとうシチリア島にも上陸してしまった。その知らせを聞き、サリーナ公爵夫人は、気を失いかけたけれど、それでも、公爵家の優雅な日常生活に、変わることはない。

しかし、公爵が目をかけている甥のタンクレディ(アラン・ドロン)は、時代の流れに敏感だった。安穏としていることができず、革命軍に参加するため、家を出る。タンクレディには、財産がないのだ。彼のファルコネーリ家は、先祖がスペイン大公という名門貴族だが、父の放蕩がたたり、一文無しとなってしまっている。その不安定な立場が、彼を、世の中の変化に敏感な、野心的な男に仕立てあげた。タンクレディは、目をかけてくれる叔父に感謝しているが、自分の未来は自分で切り開かねばならないことを知っていた。彼には、野心を成し遂げる力もあった。そして人を魅了するオーラも、世の中を見る力もあった。ないのは、お金だけ。サリーナの娘、しとやかなコンチェッタは、彼を愛し、結婚を夢見ている。

治安が不安定を極めるなか、サリーナ家は今年の夏も、ドンナフガータにある避暑地の別荘にやってきた。そこへ、戦闘で片目を負傷したタンクレディも、やってきた。その夜。運命の晩餐会が開かれたのだ。地元の有力者とその家族を、招待して。町長のカロジェロ・セダーラもやってきた。その燕尾服の質の悪さ、不恰好さにサリーナ家の人々は笑いをこらえることができない。

少し後れて、彼の娘がやってきた。黄色い花の前を通って。黒髪が生き生きと見えた。カロジェロの娘、アンジェリカ(クラウディア・カルディナーレ)は、美しかった。その黒い瞳、野生的なまなざしは、この家の血にはない、新鮮な美しさだった。生命力のみなぎった美しさだった。一同ははっと息を呑んだ。晴れがましい席によばれたアンジェリカは、すっかり固くなっていた。同年代のコンチェッタにも、気おくれして、敬語をつかって挨拶する。コンチェッタは、いいのよ、とやさしく声をかけた。

しかし晩餐会の席で、隣に坐ったタンクレディのおしゃべりを聞くうちに、徐々にくだけていくアンジェリカ。ついには、彼のきわどい冗談に、下品なほど大声で笑い転げる。テーブルに並ぶ人たちは驚き、その違和感に席を立った。いかにアンジェリカが美女であろうと、この時点で、彼女がサリーナ家の一員になろうとは、誰も思わなかったはずだ。身分違いは歴然としていた。まだ野暮ったいアンジェリカ。大きく馬鹿笑いするアンジェリカは生命力にあふれているが、上品とはいいがたい。そして、精一杯おしゃれしてきたはずだが、見た目も、なんとなく野暮ったい。公爵夫人だって、アンジェリカが、自分の娘の幸せを脅かすなどとは思ってもいず、鷹揚に、その美しさをほめたのだ。

娘の耳には、オレンジ色の珊瑚のイヤリングがあった。同じく招待された公証人の妻も、珊瑚の大きなイヤリングをつけていた。珊瑚はイタリアの名産であり、庶民のなかで、比較的裕福な女たちの、お洒落な持ち物なのかもしれない。コンチェッタは、丸い形のダイアのイヤリングを光らせていた。公爵夫人は、扇状に真珠がつけられた、凝ったデザインのイヤリングをつけていた。珊瑚は魅力があるけれど、夜の燭台のゆらめきの下では、少し野暮ったく見える。

タンクレディは、ひとめで彼女に興味を持った。しかしこの時は、貴族の娘には、ありえない、彼女の性的魅力に惹かれただけだった。だが、時代は変革期だった。なにが起きても不思議ではない。そのことにいち早く気づいたものだけが、時代の変わり目を上手に、飛び越えることができる。そして、それを上手に飛び越えられるのは、生命力に満ちたものだけだ。晩餐会の夜、アンジェリカ自身も緊張していたし、やり手の父も、自慢の娘ではあるが、まさか貴族夫人になれるとは思ってもいなかった。コンチェッタにしても、おずおずとコンチェッタ様と彼女を呼んだ娘が、自分の大好きな人を奪っていくとは、考えることもできなかったはずだ。

とはいえ、アンジェリカだけは、そういうこともあるかもしれないと、どこかで無意識に感じていたように思う。その証拠に、あの夜、アンジェリカは、サリーナ家のそれぞれの人に丁寧に挨拶したけれど、タンクレディにだけは、何もいわず、堂々とまっすぐ見つめるだけだった。そのほうが、男の気持ちを惹きつけることを、天性、だか、経験上だか、知っている女なのだ。コンチェッタに、そういう技はない。女性が本気で、自分のイメージを高めようとすると、その成長の早さには驚くべきものがある。

アンジェリカは、サリーナ家と対等につきあえるような品性を身につけようと、短時間で努力をしたはずだ。その過程は描かれていないけれど、次に画面に登場するとき、アンジェリカは、貴族階級とつきあってあまりある、みごとな娘に変身していた。美しさと野生的な魅力はそのままに。タンクレディは、本気で、彼女の虜になった。タンクレディの愛を受けて、あっという間に貴婦人に変わっていくアンジェリカ。

やがて、ふたりに結婚話が持ち上がる。公爵は、狩り友達である教会のオルガン弾きに、アンジェリカの評判をきく。オルガン弾きは、彼女の性格をほめ、また、彼女の美しさ、そして、たまらないほどセクシーだと口をきわめた。公爵は、その言葉を止めた。「彼女はタンクレディ夫人になるのだから」と。オルガン弾きは驚いた。結婚なんていけない。愛人にするならともかく。だって、身分が違う。カロジェロは、革命を望んでいる敵方だ。誘惑だけなら征服だが、結婚は降服だ。この家はもう終わりだ、と。公爵は、言った。「この家は、終わらない。これから始まるのだ」 そして、付け加えた。「現状を保つには、変わるしかないのだ」

サファイアの奇跡的な輝き

この結婚話を聞いたとき、公爵夫人は寝室で号泣した。コンチェッタが、タンクレディを思っているのを、知っていたからだ。あんな娼婦のような女のために、娘を悲しませるのか、と。公爵は、厳しくたしなめた。しかし、涙は止まらなかった。女は、身分違いの美しい女を男たちのようには受け入れられない。時代がひとつ前だったら、タンクレディの愛人にされても喜ばねばならない身分だったアンジェリカ。

しかし、時代は、由緒ある貴族の娘コンチェッタではなく、庶民であるアンジェリカに味方した。彼女の父は品性に、多少欠けるけれど、莫大な土地と財産、時代を乗り切る才覚をもっていた。そして、アンジェリカ自身には、輝くような生命力と、男性の心をとらえる天性の色香があった。そのうえに、賢くもあったのだ。

婚約は、正式に整った。一昔前には、考えられないことだが。婚約のとき、公爵は、カロジェロに念をおした。ファルコネーリ家は、先祖はスペイン大公で、ティトー帝の子孫でもある。父の放蕩により、財産をもたないけれど。カロジェロは、約束した。結婚したら、肥沃な土地2000エーカー。1000エーカーのブドウ畑、それから、オリーブ畑をつけましょう。結婚式の当日には、花婿に金貨20枚を贈ります。タンクレディが財産をもたなかったため、カロジェロは、貴族と縁戚になれたのだ。たとえ、没落しゆく、階級だったとしても。

嵐の夜だった。大広間に、公爵の朗読が響く中、タンクレディが帰ってきた。赤いシャツのガリバルディ軍に入っていたはずだが、今度は紺色の制服を着ている、国王の正規軍に入ったという。タンクレディに、ポリシーはない。機を見るに、敏。どちらが得か。

知らせを受けて、アンジェリカが飛んできた。激しい嵐に髪をぬらして。タンクレディは、青い宝石箱を取り出した。叔父の資金で買った婚約指輪。それは、ナポリの青玉と呼ばれる趣味のいいアンティックのサファイアだった。アンジェリカがやってくると、タンクレディは、指輪ケースを足元に投げ捨て、婚約者の薬指に、すっとはめた。娘は喜びのあまり、青年に飛びついた。恋と名誉と、財産が、ひとつに解け合った瞬間! お金のない没落貴族と、名誉のない新興階級の結婚。このとき、時代が変化したのだ。タンクレディの背中に回されたその左手には、大粒のサファイアが、奇跡の喜びに瞬いていた。

コンチェッタは、悲しかった。タンクレディの友達で、ミラノ貴族の美青年、カブリアギ伯爵に好意をよせられ、結婚したいとまで思われているのに、受け入れる気持ちにはなれなかった。野心家のタンクレディより、自分に似た、節度のある伯爵のほうが、どれだけ幸せになれるかわからないのに。アンジェリカは、彼女の気持ちに気づいていた。「あなたを愛した後では、他の男は水のよう」「だけどあなたはマルサラ酒よ」タンクレディの耳元で、彼女はそうつぶやいた。

華麗な舞踏会

ポンテレオーネ公爵家で、大きな舞踏会が開かれた。三連のエメラルドのネックレスをつけた夫人が、続々と詰め掛ける招待客を迎え入れた。正装した人々。赤いカーテン、贅沢な燭台に輝く、ろうそくの煌めき。優雅に流れるワルツ、まるで満員電車のように大広間は混んでいる。シシリア中の貴族が、今宵は、ここに集うのだ。王統軍の勇士たちも招待されている。そして、タンクレディに連なる、カロジェロ家の父子も。「カロジェロの燕尾服は?」サリーナ公爵は、心配するが、タンクレディが、抜け目なく仕立屋を紹介していた。そうはいっても、やってきた彼はやはり下品さをぬぐえない。

そこへ、アンジェリカがやってきた。とうとう、社交界にデビューしたのだ。白いドレスに、白い髪飾り。完璧な美しさである。素敵に結った黒髪から見え隠れする、大きなダイアモンドのイヤリングが、彼女をいっそう輝かせている。白い胸元には、細い真珠のネックレスをたらしていた。初めのころの野卑なアンジェリカとは別人のように洗練されている。彼女は、社交界の花形となった。その美しさで、居並ぶ貴公子たちの目を奪ったのだ。父と違い、貴族たちに、すっかり溶け込み、堂々としている。その上、彼女には、生命力の弱い貴族の子女に負けない、強いオーラがあったのだ。

サリーナ公爵は舞踏会に、退屈していた。近親結婚のせいか、知性も感じられず、ただ大騒ぎするだけの娘たち。決まりきったやりとり。時代がかわりつつあることに、気づこうともしない、鈍感な貴族たち。何でも、土地の値段に換算して驚くカロジェロに、「この舞踏会がどんなに素晴らしくても、あのふたりにはかなわない。」そうつぶやきながら、タンクレディとアンジェリカが踊るのを見つめていた。いかがわしい一帯に住む庶民の女を愛人にしている公爵は、庶民たちの力強い血にひかれるところがあるのだ。

しかし自分は、貴族としての生活以外、選ぶことはできない。その矛盾を、自分自身でどうすることもできない。その距離感が、公爵を、誰よりも魅力的にもみせていた。退屈はコンチェッタも同じだった。若い女性のための休憩室で、父と同じように、「帰りたい」とつぶやいた。その横で、アンジェリカは楽しくてしょうがないと、瞳を輝かせる。それは、一種、無神経なほど。「今度の舞踏会には、明るい紫のドレスを着るの」タンクレディに愛され、一家の一員に収まったアンジェリカは、コンチェッタと立場が逆転していた。「ちょっと、ヘアピンを取って」と彼女を使う。ほんの少し前、コンチェッタに敬語を使っていた面影は、今の彼女にはかけらもなかった。勝負は、ついてしまったのだ。

「一緒にワルツをおどってほしい」アンジェリカは公爵に申し込んだ。ふたりのワルツのみごとさに、人々は思わず、見ほれてしまう。公爵は踊りの名手だった。それを、最高に素敵、とほめちぎるアンジェリカ。「あなたに感謝してますわ。公爵が後押ししてくださらなかったら、こんな幸せはこないもの」「いやちがう。君の力だ。君は、男たちを虜にする」躍り終えた公爵は、激しい疲れを感じていた。

やがて、夜が明け、長い舞踏会もお開きとなった。人々は、馬車で家路につくが、公爵は、歩いて帰ることにする。明るくなりかけた町並みをシルクハットをかぶって。静かな朝に鐘の音が響く。ふとひざまずき、祈りを捧げる。「星よ、いつ、われを迎えるのか」彼の時代は終わり、時代の主役は、変わったのだ。「山猫や、獅子は退き、ジャッカルと羊の時代がくる」公爵がいつかつぶやいたように。一方、カロジェロと、若い恋人たちは、馬車で帰宅の途についた。満足しきった表情で、気持ちのよい疲れに、ときどきまどろみながら。

ヴィスコンティ自身のなかにある、貴族の血への郷愁と、限りなく贅沢をしてきた自分の階級に対するコンプレックスが、この映画を、これほど濃密に仕上げたのではないだろうか。彼は、映画を作り始めた頃、資金に困ると、家宝の宝石を質にいれたり、母の宝石を売ったりして、お金を工面したという。ヴィスコンティの映画が、貧しい漁師や、町の若者を、退屈しきった初老の貴族を題材にしても、どこかに華麗な輝きを放っているのは、これらが、宝石で作られた映画だからなのかもしれない。

岩田裕子

著者からひとこと

黄金の秋がきました。仕事をしているうちに、あっという間に暑くなり、寒くなり、季節がうごいていくことに、不思議な感動を思えます。「山猫」は、本文にはかけませんでしたが、舞踏会の撮影だけでも、1ヶ月と1週間を要し、数百人いる貴族役のエキストラのうち、3分の1は、本物の貴族だということです。その美麗で、豪奢な映像美は、何度見ても見飽きません。舞台となる邸宅の数々は、本物の貴族の屋敷、その小道具や調度品は、原作者の孫に当たられる方から、提供されたという、ある意味、貴族社会のドキュメンタリーといいたくなるような映画なのです。